«Косыгинская реформа» — это экономическая реформа, проводившаяся в 1965 году в Советском Союзе. Реформа осуществлялась под руководством Алексея Косыгина — тогдашнего главы правительства, председателя Совета Министров СССР.

В ходе реформы была отменена введённая при Н.С. Хрущёве территориальная система управления экономикой (упразднены Совнархозы). Расширилась самостоятельность предприятий, часть из них перевели на хозрасчет — теперь они должны были ориентироваться на прибыль, а не на объёмы производства, предписанные планом.

Содержание

-

Причины реформы

-

Суть косыгинской реформы

-

Итоги косыгинской реформы. Почему ее свернули?

-

Мог ли Косыгин спасти СССР от развала?

Реформу Косыгина принято считать удачной. Восьмая пятилетка 1966-1970 годов в СССР получила название «золотой пятилетки»: это был период наиболее стабильного экономического развития страны за всё послевоенное время.

Однако реформа оказалась половинчатой. Начинания Косыгина не получили необходимой политической поддержки. Советское руководство свернуло реформы, вновь взяло экономику под жесткий контроль, и после «золотой пятилетки» страна погрузилась в эпоху застоя — экономической стагнации, закончившейся глубоким кризисом и падением советского строя.

Причины реформы

К середине 1960-х годов хозяйственное отставание Советского Союза от капиталистических стран продолжало нарастать. Идея «догнать и перегнать Америку» оказалась несбыточной.

Непоследовательные экономические реформы Никиты Хрущёва не дали заметных результатов: в частности, отказ от отраслевых министерств в пользу территориальных Советов народного хозяйства (Совнархозов) вредил экономическим связям внутри СССР.

Советская экономическая система оставалась командно-административной: производство определялось не спросом, а указаниями сверху. Госплан СССР решал, сколько и какой продукции должны произвести фабрики и заводы, устанавливал жёсткие цены.

В этих условиях предприятия не были заинтересованы в производстве продукции, необходимой потребителям. Существовал дефицит качественных товаров и услуг: важнее было выполнить план по количеству продукции, а не обеспечить покупателей необходимыми продуктами, одеждой, книгами, техникой, жильём.

У работников не было стимулов трудиться активнее, производить более качественную продукцию — в любом случае они получали одну и ту же зарплату. Точно так же руководство предприятий не стремилось внедрять новые технологии, расширять ассортимент, ориентироваться на запросы потребителей.

Налицо были все минусы централизованной экономики: выполнение плана стало самоцелью, а реальные потребности населения не учитывались.

Суть косыгинской реформы

- Была упразднена территориальная система управления народным хозяйством: исчезли хрущёвские Совнархозы, существовавшие с 1957 года. Было восстановлено отраслевое управление через соответствующие министерства.

- Предприятия получили более широкую самостоятельность: они смогли сами определять ассортимент продукции, договариваться с поставщиками и потребителями, материально поощрять работников.

- Резко сократилось число директивных плановых показателей (с 30 до 9), главным показателем становился объем реализованной продукции.

- Предприятия переводились на хозрасчет: начали учитываться их прибыль и рентабельность. Частью прибыли предприятия могли распоряжаться на своё усмотрение: платить работникам премии, вкладывать деньги в производство, строить жильё для сотрудников и т.п.

- В сельском хозяйстве в 1,5–2 раза повышались закупочные цены, снимались запреты на приусадебные хозяйства, уменьшался подоходный налог.

Итоги косыгинской реформы. Почему ее свернули?

К 1969 году на новую систему перешли 32 тысячи советских предприятий, выпускавшие 77% всей продукции в стране.

Восьмая пятилетка (1966-1970 годов) была временем наиболее стабильного развития послевоенной экономики. Национальный доход рос в среднем на 7,8% ежегодно. Объем промышленного производства за пятилетку вырос в полтора раза. Открылись 1900 новых предприятий (например, ВАЗ в Тольятти). Активно велось жилищное строительство.

Поначалу косыгинская реформа дала заметный эффект, однако он оказался кратковременным. Причину этого историки видят в том, что реформа не затрагивала основ командно-административной системы: экономическая свобода производителя по-прежнему была крайне ограничена. Замедление роста было связано ещё и с исчерпанием возможностей для экстенсивного развития советской экономики: расти дальше «вширь» было трудно, а стимулов для внедрения инноваций и автоматизации производства в СССР так и не появилось.

У Косыгина было немало противников: его реформу критиковали в руководстве страны (например, глава Верховного Совета Николай Подгорный). Особенно настороженным стало отношение к любым реформам после Пражской весны 1968 года — тогда в Чехословакии умеренные рыночные и политические реформы привели к антисоветским выступлениям, и их подавили силой.

В первой половине 1970-х годов реформа Косыгина была свернута. Отказаться от экономических преобразований временно позволил приток «нефтедолларов» в связи с открытием новых нефтяных месторождений (Самотлор), наращиванием экспорта нефтепродуктов на Запад и резким ростом цен на нефть (нефтяной кризис 1973 года).

Мог ли Косыгин спасти СССР от развала?

Сегодня о косыгинской реформе нередко пишут как о последнем шансе СССР спастись от кризиса и развала, реформировать страну так, как это сделал Китай, соединив коммунистическую идеологию с рыночной экономикой. Специалисты, однако, указывают, что косыгинская реформа не была панацеей (спасительным средством от всех болезней).

Косыгинская реформа стала «последней серьёзной попыткой найти пути изменения системы управления советской экономикой, открыть дорогу восстановлению рыночных механизмов», писал Егор Гайдар в книге «Гибель империи». Признавая, что пятилетка 1966-70 годов оказалась самой успешной для позднего СССР, он обращал внимание на крайне низкую эффективность производства:

«Советский Союз добывал в 8 раз больше железной руды, чем США, выплавлял из этой руды втрое больше чугуна, стали из этого чугуна — вдвое больше. Машин из этого металла производил по стоимости примерно столько же, сколько США. В СССР потребление сырья и энергии в расчете на единицу конечного продукта было соответственно в 1,6 и 2,1 больше, чем в США».

Егор Гайдар. «Гибель империи»

«Невозможность создания эффективных стимулов в централизованной экономике, управляемой Госпланом, была связана не с тем, что схемы поощрения были организованы неправильно. Сама система, нацеленная на экстрактивный рост, сопротивлялась повышению собственной эффективности», — объясняют Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Таким образом, осторожные реформы Косыгина вряд ли могли уберечь Советский Союз от надвигающегося экономического кризиса и связанных с ним политических проблем. Рассчитывать же на углубление преобразований было невозможно, поскольку против выступало руководство страны.

КОСЫГИНСКАЯ РЕФОРМА НАГЛЯДНО ДОКАЗАЛА ПОЛНУЮ БЕСПЕРПЕСПЕКТИВНОСТЬ ПОПЫТОК СОВМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ НАЧАЛ.

российский историк и блогер Иван Правдолюбов

Косыгинская реформа – так называют стартовавшую в 1965 году реформу экономики Советского Союза. Организатором её стал тогдашней Председатель Совета Министров СССР (по-западному, премьер-министр) Алексей Николаевич Косыгин (отсюда и название реформы). На данную реформу руководство страны во главе с её лидером Л.И.Брежневым возлагало большие надежды, но она в главной своей части провалилась. Почему её постигла такая судьба я, уважаемые читатели, вам сейчас и расскажу.

Для чего вообще понадобилась косыгинская реформа? Причины её кроются в последствиях экономических реформ, которые в СССР успел провести предшественник Брежнева – Н.С.Хрущёв. (Последний был отправлен в отставку в 1964 году). Кратко расскажу об этих реформах и их последствиях…

Во-первых, Хрущёв ликвидировал принадлежавшие ещё со сталинских времён государству машинно-тракторные станции (МТС), обрабатывавшие колхозные поля, а всю имевшуюся в них сельхозтехнику (трактора, комбайны и др.) обязал колхозы выкупить по завышенным (!!!) ценам. В итоге колхозы остались без финансовых средств, влезли в долги, что привело к снижению количества производимой ими сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, Хрущёв почему-то решил, что Советскому Союзу пойдёт на пользу отказ от такого краеугольного камня сталинской экономической модели, как централизованное управление промышленностью. Окрылённый этой идиотской идеей он ликвидировал почти все союзные, союзно-республиканские, республиканские отраслевые министерства и создал региональные советы народного хозяйства, а если сокращённо — совнархозы. (Строго централизованное управление было сохранено лишь в отношении оборонных отраслей). Советской промышленности такая управленческая децентрализация на практике какого-либо устойчивого положительного эффекта не дала, но зато породила большую управленческую неразбериху и, как следствие, снижение эффективности самой промышленности.

В-третьих, Хрущёв, явно не от большого ума, ликвидировал в стране индивидуально-трудовую деятельность и все производственные (промысловые) артели (то есть другой важнейший элемент сталинской экономической модели), которые гибко реагировали на быстро меняющийся спрос советских граждан, касаемый предметов бытового потребления. По указанной причине данный спрос попыталась удовлетворить крупная советская промышленность. Однако из-за своего планового характера она была весьма неповоротливой. Ввиду этого модной одежды, обуви, мебели и других остро востребованных населением товаров ширпотреба в стране стало хронически не хватать (что неудивительно, ведь мода она скоротечна). Зато магазины стали быстро затовариваться немодной продукцией (она была малоинтересна покупателям и потому пылилась на полках магазинных складов!!!).

В-четвёртых, советская экономика носила в значительной степени экстенсивный характер. То есть темпы её развития зависели большей частью от государственных капиталовложений (то есть чем существенней были капиталовложения, тем выше были темпы экономического роста). Однако отказ Хрущёва от сталинской экономической модели привёл к тому, что советскую экономику стало лихорадить, в результате чего средств для капиталовложений оказалось не так уж много. В связи с этим у советского руководства (и прежде всего у самого Косыгина) возникла мысль, а не перевести ли советскую экономику с экстенсивного пути развития, на интенсивный? Тогда капиталовложений потребовалось бы меньше, а экономика всё равно успешно бы росла за счёт внутренних ресурсов! (Наивные советские руководители… В истории нет примеров, когда при малых капиталовложениях экономика бы бурно развивалась!!!).

Все перечисленные выше проблемы, по замыслу советского руководства, и должна была решить косыгинская реформа.

Главным разработчиком проекта реформы стал экономист-теоретик, профессор Харьковского инженерно-экономического института Евсей Григорьевич Либерман (поэтому косыгинская реформа ещё имеет другое название – реформа Либермана). В 1962 году он опубликовал в газете «Правда» статью «План, прибыль, премия». В ней Либерман предлагал начать применять в советской экономике такие показатели, как прибыль и рентабельность.

Статья попалась на глаза Косыгину, она ему понравилась и реформе был дан зелёный свет…

Что сделала косыгинская реформа?

Во-первых, в сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию были повышены в 1,5-2 раза, вводилась льготная оплата сверхпланового урожая, снижались цены на запчасти и технику, уменьшались ставки подоходного налога на крестьян. (Это часть реформы – была именно косыгинской придумкой, Либерман к ней отношения не имел).

Во-вторых, было восстановлено централизованное управление всей экономикой, для чего вновь воссоздавались упомянутые выше отраслевые министерства. (Это тоже придумал сам Косыгин).

В-третьих, были введены следующие новшества (они составляли сердцевину реформы, вот их-то автором как раз и был Либерман).

Так, количество плановых показателей, спускаемых предприятиями из центра, снижалось с 30 до 9 (по общему объёму продукции в действующих оптовых ценах; важнейших видов продукции в натуральном измерении; платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений и некоторых других).

Кроме того, расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. Они обязаны были самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за счет собственных средств (!!!) осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения.

Помимо этого, предприятиям предоставлялась возможность формировать за счет получаемой ими прибыли ряд фондов: 1) фонд развития производства; 2) фонд материального поощрения; 3) фонд социально-культурного назначения и жилищного строительства. Использовать данные фонды предприятия могли по своему усмотрению.

Отныне оптовая цена реализации должна была обеспечивать предприятию заданную государством рентабельность производства.

Чем в своей основе являлась косыгинская реформа? Она была попыткой внедрить в социалистическую экономику элементы рыночной (то бишь капиталистической) экономики (упомянутые выше прибыль и рентабельность). Этим советское руководство, состоящее из коммунистов (!!!), всерьёз рассчитывало улучшить социалистическую экономику, придать ей больший динамизм. Предполагалось, что естественное желание трудовых коллективов предприятий получить как можно более высокую прибыль подтолкнёт их к сокращению своей штатной численности, более бережливому отношению к используемым ресурсам (материалам, электроэнергии и т.д.), к заинтересованности выпустить как можно больше и как можно более востребованной (!!!) людьми продукции.

На формирование веры Косыгина (а именно он был главным толкачом реформы) в возможность успешного синтеза элементов социалистической и капиталистической экономик несомненно повлияла популярная в то время среди советской диссидентствующей интеллигенции буржуазная по своей сути теория конвергенции, согласно которой в мире происходит постепенный и естественный процесс сближения социализма и капитализма, впитывание каждой из этих систем лучших качеств противоположной системы. Официально в Советском Союзе теория конвергенции порицалась (что было совершенно верно, так как последующий ход истории доказал её ложность). Однако фактически многие советские руководители данной теории тайно симпатизировали. К числу её симпатизантов относился и Косыгин (об этом уже после смерти последнего поведал общественности его зять – философ и социолог Д.Г.Гвишиани).

Ну, а к чему в итоге привела косыгинская реформа? А привела она к следующему…

Экономическая поддержка колхозов, восстановление централизованного управления промышленностью, конечно, дали положительные результаты. Но главное в реформе заключалась не в этих нововведениях, а в претворении в жизнь идей Либермана. Но как раз они нанесли экономике не пользу, а прямой и довольно весомый вред! Судите, уважаемые читатели, сами…

Как в ходе реформы государством определялась оптовая цена выпускаемой предприятиями продукции? Государство учитывало себестоимость произведенной ими продукции и поверх этой себестоимости накидывала несколько процентов рентабельности – вот вам и оптовая цена. Что в этом плохого? А то, что предприятия очень скоро (уже где-то через годик) смекнули, что самый простой способ увеличивать прибыль – вздувать оптовую цену за счет увеличения себестоимости продукции, для чего надо расходовать как можно больше материалов, электроэнергии, рабочих рук и т.д., на повышенную себестоимость государство опять накинет процент рентабельности и в итоге повысится как оптовая цена, так и полученная после реализации продукции прибыль. (Образно говоря, это выглядело примерно так: допустим, в 1966 году себестоимость продукции предприятия составила 100000 рублей, с учётом пятипроцентной рентабельности оптовая цена составила 105000 рублей, а валовая прибыль 5000 рублей; в 1967 году себестоимость продукции возросла уже до 110000 рублей, с учётом всё той же пятипроцентной рентабельности оптовая цена составила 105500 рублей, а валовая прибыль 5500 рублей, то есть валовая прибыль увеличилась на 500 рублей, по сравнению с валовой прибылью прошлого года). Вот вам и перевод экономики с экстенсивного, на интенсивный путь развития! Хотели как лучше, а получилось как всегда!

Таким образом, медленно, но неуклонно стали расти цены на выпускаемую предприятиями продукцию. (А вот до реформы, в соответствии с канонами сталинской экономической модели, было всё наоборот: прибыль совсем не заботила предприятия, они были ориентированы государством на другое — на постоянную борьбу за снижение себестоимости выпускаемой продукции; чем меньше была себестоимость, чем выше были премии у работников предприятия, поскольку появлялся больший зазор между себестоимостью и устанавливаемой государством оптовой ценой. То есть до реформы — предприятиям экономически выгодней было производить продукцию как можно дешевле, а не дороже. Круто!!!).

Ну это ещё было полбеды… Предприятия стали практически всю достававшуюся им прибыль направлять не в фонд развития производства, а вбухивать в фонд материального поощрения. В итоге на фоне постоянного ползучего роста оптовых цен на выпускаемую продукцию и повышение заработных плат работников предприятий в стране стала раскручиваться инфляция, что в условиях твёрдых розничных цен стало приводить к исчезновению многих товаров с прилавков магазинов, то есть к увеличению товарного дефицита в стране.

Ну, а более быстро реагировать на стремительно меняющийся спрос населения предприятия не стали. А зачем, когда можно всё большую и большую прибыль получать без лишних хлопот? Не исключено, что такое похабное отношение к производству у предприятий изменилось бы, если бы им самим разрешали полностью устанавливать оптовые цены на выпускаемую ими продукцию. Но как раз этого права косыгинская реформа предприятиям не предоставила (а если бы предоставила, то это уже был бы практически полный (!!!) капитализм).

Осознав, какие негативные экономические последствия влечёт косыгинская реформа, руководство страны в 1970 году стало её притормаживать, постепенно возвращая в производственный план предприятий всё большее количество пунктов, а также изымая из их фондов излишки прибыли. Но полностью косыгинская реформа так и не была отменена, потихоньку продолжая гадить вплоть до начала горбачёвских реформ. (Более того, упоминание прибыли как экономического рычага и стимула развития советской экономики было включено в статью 16 Конституции СССР 1977 года!!!).

Кстати, в наше время часто пишут и говорят, что косыгинская реформа была загублена бюрократами от КПСС, которые, мол, не хотели работать по-новому. Чушь! Сам Косыгин без лишнего шума стал неспешно свёртывать свою реформу, когда понял, что она вредит экономике страны!

А что следовало бы сделать советскому руководству для исправления пагубных последствий экономических реформ Хрущёва? Да просто полностью восстановить сталинскую экономическую модель! Однако, к сожалению, советское руководство в силу своей малообразованности не понимало какой колоссальный положительный потенциал имела данная модель. Этот потенциал мог быть ещё более усилен, если бы сталинский тип экономики был усовершенствован системой автоматизированного управления экономикой СССР — ОГАС (Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации), проект которой был разработан академиком Виктором Михайловичем Глушковым, а также конструктивной экономико-математической моделью социалистической экономики – СОФЭ (системы оптимального функционирования экономики), проект которой был разработан научными сотрудниками Центрального экономико-математического института Академии наук СССР (Николаем Прокофьевичем Федоренко, Ароном Иосифовичем Каценелинбойгеном и др.). Однако проекты ОГАС и СОФЭ были Косыгиным отвергнуты из соображений экономии бюджетных средств (ему понравилось высказывание Либермана о том, что предлагаемая последним реформа стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой напечатан её проект). Впрочем, ОГАС и СОФЭ – это уже интереснейшие темы для других статей!

Если вам понравилась статья, не забудьте поставить лайк! Если вы желаете получать уведомления о моих новых статьях, сделайте соответствующую подписку на сайте «Эрудит».

Иван Правдолюбов

6 ноября 2021 года

P.S. Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования.

ПОСЛЕСЛОВИЕ: ДАМЫ И ГОСПОДА, НА САЙТЕ «ЭРУДИТ» РАЗМЕЩЕНА ДРУГАЯ МОЯ СТАТЬЯ, В КОТОРОЙ Я АНАЛИЗИРУЮ СТАЛИНСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ. НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА СТАТЬЯ ТАК: «СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА — БЫЛА БЫ ЕЁ МОДЕЛЬ ПОЛЕЗНА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?». РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ! ЕЁ МОЖНО НАЙТИ

С уважением, Иван Правдолюбов

ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЁЙ С ДРУЗЬЯМИ

КОСЫ́ГИНА РЕФО́РМА 1965, совокупность мер, направленных на повышение эффективности экономики. Осуществлялась по инициативе и под рук. пред. СМ СССР А. Н. Косыгина. В разработке реформы участвовали Н. К. Байбаков, А. В. Бачурин, Л. И. Абалкин, А. И. Анчишкин, Л. М. Гатовский, Р. А. Белоусов, В. С. Немчинов, Л. В. Канторович, С. С. Шаталин и др.

Осн. цели и направления реформы были сформулированы в решениях Пленума ЦК КПСС (сент. 1965), постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» от 4.10.1965 и в утверждённом тогда же СМ СССР «Положении о социалистическом государственном предприятии». Гос. комитеты по отраслям пром-сти и совнархозы были упразднены, вместо них образованы общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства. Территориальный принцип в организации материально-технич. снабжения был сохранён. Предполагались существенное расширение самостоятельности и прав предприятий, переход к стимулированию их деятельности в зависимости от показателей не только количественного, но и качественного, экономически эффективного роста, что должно было внести в экономич. организацию элементы состязательности ради достижения лучших результатов и даже определённой конкуренции. В качестве гл. показателя эффективности работы предприятия вводился показатель объёма реализованной продукции (вместо объёма валовой продукции) и прибыли, что, как ожидалось, должно было способствовать учёту спроса населения и производств. потребителей на разнообразную, современную и качественную продукцию. Предусматривалось сокращение числа обязат. плановых показателей.

Реформой предполагалось образование фондов экономического стимулирования предприятий (материального поощрения; социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; развития произ-ва) в зависимости от темпов роста реализации продукции и уровня расчётной рентабельности (отношение расчётной прибыли, образуемой при вычете из общей прибыли платы за основные и оборотные средства, к среднегодовому размеру этих средств) по нормативам, установленным для групп предприятий, близких по своим производственно-технологич. и экономич. характеристикам. Фонды поощрения на предприятиях планировалось формировать в значит. мере за счёт дополнит. обязательств по увеличению объёмов произ-ва и прибыли, в т. ч. за счёт сокращения издержек произ-ва, снижения численности работающих, самостоят. реализации на сторону излишних основных фондов. Реформа системы оптовых цен должна была выправить многочисл. сложившиеся ещё в период социалистич. индустриализации деформации в ценах, тем самым обеспечить нормально работающим предприятиям возмещение их затрат и формирование достаточной прибыли. Впоследствии реформа цен была дополнена реформой амортизационной политики и практики, с учётом важности политики амортизирования как для ценообразования, так и для стимулирования технич. прогресса.

Первоначально реформа в осн. своих направлениях была достаточно активно и с одобрением воспринята как хозяйственниками, так и всей экономич. общественностью, внеся значит. оживление в науч. мысль и практику. Она способствовала вскрытию и использованию внутр. резервов предприятий (при прежней хозяйств. системе в этом не были заинтересованы ни руководители, ни коллективы). К 1970 на новые условия работы перешло св. 90% предприятий ведущих отраслей пром-сти, а также 40% совхозов. Пятилетка реформы, по данным офиц. статистики, стала лучшей из всех пятилеток: объём пром. произ-ва вырос на 50%, производительность труда – на 39%, среднегодовые темпы прироста нац. дохода составили 7,7%. Однако вскоре выявились внутр. несовершенства, противоречия реформы, не предвиденные её авторами. Отраслевая система управления через министерства, главки, объединения (которых со временем становилось всё больше) искусственно разрывала единую народно-хозяйственную систему, не позволяя осуществлять программно-целевое управление ресурсами и тем самым выхолащивая одно из гл. преимуществ плановой экономики – концентрацию ресурсов на решающих направлениях. Кроме того, в отраслевой системе управления зачастую игнорировались территориальные проблемы, не обеспечивалось рациональное сочетание отраслевого и территориального аспектов управления экономикой. Капиталовложения и материальные ресурсы распределялись в большинстве случаев уравнительно, что приводило к распылению сил и средств, их длительному омертвлению, многочисл. долгостроям, срывало планы технич. перевооружения предприятий и отраслей, несмотря на крупные закупки совр. оборудования за рубежом.

Практика реформы вскрыла её глубинные проблемы, состоявшие в попытке соединить противоречивые, взаимоисключающие элементы рыночной и адм. системы организации экономики. Не оказались жизнеспособными и системы стимулирования по групповым нормативам, т. к. в реальной экономич. жизни предприятия различались по множеству производств., технологич., экономич., географич. и многих др. признаков. Реформа в её центр. звене, в хозяйств. механизме на уровне предприятия, не преодолела гл. проблемы планово-командной организации экономики – отторжения ею технич. прогресса. При фактич. отсутствии рынка и его атрибутов (конкуренции, перелива капитала и пр.) и господстве командных начал фонды развития средств произ-ва не смогли стать ресурсом и механизмом технологич. модернизации, а показатели прибыли и реализации продукции – сыграть решающую роль в повышении эффективности произ-ва. Цены, утверждаемые разветвлённой системой бюрократич. структур, при отсутствии подлинно рыночных механизмов их формирования также не могли стать ориентирами и регуляторами хозяйств. деятельности и (наряду с др. компонентами реформы) не могли предотвратить постепенной экономич. стагнации. Прежде всего по этим причинам, а также из-за противодействия парт.-гос. номенклатуры, не видевшей своего места в реформируемой экономич. системе, уже через 3–4 года эффективность К. р. стала снижаться и вскоре реформа была свёрнута, за исключением отдельных, в сущности формальных, элементов (сохранение фондов поощрения, платы за фонды и др.).

В 1965 году в СССР была проведена реформа, предусматривающая внедрение элементов экономического регулирования и расширение самостоятельности предприятий. Она вошла в историю как «косыгинская реформа».

Предыстория

За годы «семилетки» (1959-1965 гг.) в стране был достигнут рост объема промышленного производства, введены в строй сотни новых промпредприятий и проведен ряд мероприятий по повышению благосостояния народа. И в то же время снизился национальный доход и замедлился темп роста производительности труда.

В связи с выявленными отрицательными тенденциями правительство решилось на радикальные меры в экономике. Председатель Совмина СССР Алексей Косыгин, лично проведя тщательный анализ эффективности общественного производства, инициирует хозяйственную реформу.

Разработка реформационных мероприятий осуществлялась под руководством известного экономиста Евсея Либермана. Поэтому экономическая реформа 1965 года в Советском Союзе известна как «косыгинская», а в западных странах – «реформа Либермана».

Реформы в сельском хозяйстве

Начало экономическим переменам положили реформы в агропромышленном комплексе. Эта отрасль экономики считалась наиболее кризисным участком и требовала срочных перемен. Реформы предусматривали реализацию следующих мероприятий:

- Повышение закупочных цен для колхозов и совхозов.

- Утверждение закупочных цен на 10 лет.

- Повышенная оплата сверхпланового урожая.

- Понижение подоходного налога с колхозов.

- Оснащение коллективных предприятий материально-технической базой.

- Выплата заработной платы колхозникам согласно тарифным ставкам.

- Отмена ограничений на личные подсобные хозяйства селян.

Кроме того, была изменена и упрощена система органов управления сельским хозяйством. Правительство упразднило территориальные производственные колхозно-совхозные управления и министерства производства и заготовок сельхозпродуктов союзных республик.

Реформы в промышленности

Параллельно с преобразованиями в аграрном секторе проводилась и реформа промышленности. Она представляла комплекс следующих мероприятий:

- Возврат к отраслевой системе. Вместо созданных в 50-е года Совнархозов были учреждены союзные и республиканские министерства. Союзные республики получили больше прав.

- Сокращение количества директивных плановых показателей. Их количество было сокращено от 30 до 9.

- Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. Предприятия получили право собственнолично определять ассортимент выпускаемой продукции, оставлять себе часть чистой прибыли и материально стимулировать работников (премии, строительство жилья и прочее).

- Определение экономической эффективности по интегральным показателям (прибыль и рентабельность).

- Внедрение ценовой политики. Правительство пересмотрело оптовые цены, и они стали более объективно отражать производственные затраты предприятий.

Реализация

Ключевые мероприятия экономических реформ были проведены в 8-ю пятилетку (1966-1970). Уже через год «по-косыгински» функционировали 5,5 тысяч предприятий, производящих 1/3 промышленной продукции, а к 1969 году – 32 тысячи (77 %).

На протяжении 1966-1970 гг. были зафиксированы высокие темпы экономического роста, поэтому этот период получил название «золотая пятилетка». Вырос объем промышленного производства на 50 %, создано около 1900 больших предприятий, увеличились масштабы жилого строительства.

Благоприятный импульс получило и сельское хозяйство. Увеличились поставки продовольствия в городские поселения, колхозы и совхозы получили новую современную технику, улучшился уровень жизни колхозников.

Итоги реформы

Положительная динамика, отмеченная в 8-ю пятилетку, пошла на спад после 1970 года. Замедлились темпы прироста национального дохода и производительности общественного труда. Многие современники отмечали, что «косыгинские» реформы «буксовали» из-за интриг в правительстве. Брежнев опасался конкуренции Косыгина и постепенно лишал его реальных рычагов управления экономикой.

Выделялись и следующие причины неудач реформы:

- Непоследовательность и половинчатость проводимых реформ. Сочетание экономических начал и плановой экономики дает лишь недолговременный положительный эффект. Затем административно-командные принципы вновь доминируют над экономическими.

- Некомплексный характер. Реформа не была дополнена реформами политической системы, намеченными в 1950-х годах при Хрущеве.

- Кадровая неподготовленность. Руководство многих предприятий не было готово к самостоятельности и проявлению смелых инициатив.

- Неблагоприятная демографическая ситуация. В стране наблюдалось снижение естественного прироста население и сокращение количества трудоспособных граждан.

- Износ оборудования. Основные производственные фонды на ряде предприятий постепенно изнашивались и морально устаревали, но не заменялись вовремя.

- Милитаризация экономики. Огромные расходы на «военные» предприятия негативно отражались на реформаторской политике и сводили ее результаты к нулю.

- Чехословацкие события 1968 года. Аналогичные реформы в соцстране привели к обострению политической ситуации, что испугало советское руководство.

В итоге «косыгинская» реформа была расценена руководством как неудачная и к концу 70-х годов свернута.

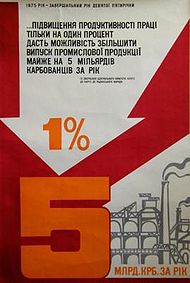

Агитационный плакат, посвящённый реформе

Экономи́ческая рефо́рма 1965 г. в СССР, (в СССР известна как Косыгинская реформа, на Западе как реформа Либермана) — реформа управления народным хозяйством и планирования, осуществлённая в 1965—1971 гг. Характеризовалась внедрением экономических методов управления, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким использованием приёмов материального стимулирования. Связывается с именем председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

Содержание

- 1 Общесоюзная экономическая дискуссия 1962—1964 годов

- 2 Основные положения реформы

- 3 Реализация реформы. «Золотая пятилетка»

- 4 Развитие реформы

- 5 Итоги и оценки

- 6 Примечания

- 7 Литература

- 8 См. также

Общесоюзная экономическая дискуссия 1962—1964 годов

Традиционно проведение реформы связывали с усложнением экономических связей, что снижало эффективность директивного планирования (в 1966 промышленность СССР включала более трёхсот отраслей, 47 тыс. предприятий, 12,8 тыс. первичных строительных организаций)[1], и со стремлением более полно использовать интенсивные факторы экономического роста. Последнее было достижимо посредством повышения производительности труда через улучшение его культуры, интенсивности и организации, а также эффективного использования имеющихся ресурсов. Было признано, что существующая система планирования недостаточно заинтересовывает предприятия в принятии высоких плановых заданий, во внедрении организационных и технических новаций[2].

Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье профессора Харьковского инженерно-экономического института и Харьковского государственного университета Е. Г. Либермана «План, прибыль, премия» в газете «Правда»[3] и его докладе «О совершенствовании планирования и материального поощрения работы промышленных предприятий», направленном в ЦК КПСС. Поддержку предложениям Либермана высказали ведущие экономисты ак. В. С. Немчинов, ак. С. Г. Струмилин, эксперты Госплана СССР, руководители предприятий и др.

Статья положила начало общесоюзной экономической дискуссии в прессе и ряду экономических экспериментов[4], подтвердивших эффективность предложенных мероприятий. В западной прессе и советологии концепция реформ получила название либерманизм.

Как альтернатива реформе в среде интеллигенции радикального «технократического» направления рассматривались идеи академика В. М. Глушкова, с 1962 г. развивавшего программу тотальной информатизации экономических процессов с применением системы ОГАС, которая должна была базироваться на создававшейся Единой Государственной Сети вычислительных центров (ЕГС ВЦ).[5]

Решающим аргументом стало то, что Либерман издержки на проведение своей реформы оценил в стоимость бумаги, на которой будут напечатаны соответствующие указы, а первые результаты пообещал уже через считанные месяцы. Косыгин — самый «прижимистый» член Политбюро, умевший считать народную копейку, — выбрал реформу Либермана.

Основные положения реформы

Реализуемая после отстранения от власти Н. С. Хрущева реформа представлялась как разрыв с проявлениями присущего советской экономической политике второй половины 1950-х — начала 60-х гг. «субъективизма» и «прожектёрства», практикой административных и волевых решений. Декларировалось повышение научного уровня руководства экономикой, основанного на законах политэкономии социализма. Проведение реформы осуществлялось под руководством Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

Реформа вводилась в действие группой постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, распространявших её положения на отдельные отрасли и сектора народного хозяйства:

• «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» (Постановление сентябрьского 1965 г. Пленума ЦК КПСС)[6]

• «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» (постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 4 октября 1965 г.)

• «Положение о социалистическом государственном производственном предприятии», утверждено СМ СССР 4 октября 1965 г.[7]

• «О мерах по дальнейшему улучшению кредитования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании производства» (постановление СМ СССР от 3 апреля 1967 г.)

• «О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчёт» (13 апреля 1967 г.)[8]

• «О переводе предприятий Министерства гражданской авиации на новую систему планирования и экономического стимулирования» (от 7 июня 1967 г.)[9]

• «О переводе железных дорог Министерства путей сообщения на новую систему планирования и экономического стимулирования» (от 23 июня 1967 г.)[10]

• «О переводе предприятий Министерства морского флота на новую систему планирования и экономического стимулирования» (от 7 июля 1967 г.)[11]

• «О переводе предприятий речного транспорта союзных республик на новую систему планирования и экономического стимулирования» (7 июля 1967 г.)[12]

• «О переводе эксплуатационных предприятий и производственно-технических управлений связи системы Министерства связи СССР на новую систему планирования и экономического стимулирования» (8 июля 1968 г.)[13]

• «О совершенствовании планирования и капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства» (28 мая 1969 г.)[14]

Реформа представляла собой комплекс из пяти групп мероприятий:

«Communist flirtation with profits» Обложка журнала «Time» с материалом об экономической реформе 1965 г.

- Ликвидировались органы территориального хозяйственного управления и планирования — советы народного хозяйства, созданные в 1957 г., предприятия становились основной хозяйственной единицей. Восстанавливалась система отраслевого управления промышленностью, общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства.

- Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 до 9-ти). Действующими оставались показатели по: общему объёму продукции в действующих оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном измерении; общему фонду заработной платы; общей суммы прибыли и рентабельности, выраженной как отношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств; платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений; заданий по внедрению новой техники; объёму поставок сырья, материалов и оборудования.

- Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. Предприятия обязаны были самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за счёт собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение договорных обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям, усиливалось значение хозяйственного арбитража.

- Ключевое значение придавалось интегральным показателям экономической эффективности производства — прибыли и рентабельности. За счёт прибыли предприятия получали возможность формировать ряд фондов — фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищного строительства, др. Использовать фонды предприятия могли по своему усмотрению (разумеется, в рамках существующего законодательства).

- Ценовая политика: оптовая цена реализации должна была обеспечивать предприятию заданную рентабельность производства. Вводились нормативы длительного действия — не подлежащие пересмотру в течение определённого периода нормы плановой себестоимости продукции.

В сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию повышались в 1,5-2 раза, вводилась льготная оплата сверхпланового урожая, снижались цены на запчасти и технику, уменьшились ставки подоходного налога на крестьян.

Агитационный плакат, посвящённый реформе

Постановлением Совета Министров СССР N 677 от 28.08.1974 на проживающих в сельской местности была распространена общегражданская паспортная система; согласно постановлению, выдача паспортов «гражданам СССР, которым ранее паспорта не выдавались», должна была быть осуществлена «в срок с 1 января 1976 г. по 31 декабря 1981 г», фактически в отдаленных местностях затянулась до 1989 года.

Новая система народнохозяйственного планирования была закреплена в Конституции СССР 1977 г.: «Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны. Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального развития, с учётом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций. При этом активно используется хозяйственный расчёт, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы» (ст. 16)

Реализация реформы. «Золотая пятилетка»

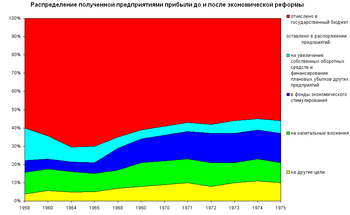

Распределение прибыли предприятий до и после реформы

Основные мероприятия реформы были введены в действие на протяжении 8-й пятилетки 1965—1970 гг. К осени 1967 г. по новой системе работали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной продукции, 45 % прибыли), к апрелю 1969 г. 32 тыс. предприятий (77 % продукции).

На протяжении пятилетки фиксировались рекордные темпы экономического роста. В 1966—1979 гг. среднегодовые темпы роста национального дохода в СССР составляли 6,1 % (США 3,1 %, Японии 7,4 %, ФРГ 3,4 %, Франции 4,4 %, Великобритании 2,2 %). Был осуществлён ряд крупных хозяйственных проектов (создание Единой энергосистемы, внедрение автоматизированных систем управления (АСУ), развитие гражданского автомобилестроения и пр.). Высокими были темпы роста жилищного строительства, развития социальной сферы, финансировавшихся за счёт средств предприятий.

Восьмая пятилетка получила образное название «золотой».

Реформа имела выраженный эффект разового привлечения резервов роста: повысилась скорость обращения в фазе «товар — деньги», уменьшилась «штурмовщина», увеличилась ритмичность поставок и расчётов, улучшалось использование основных фондов. Предприятия разрабатывали индивидуальные гибкие системы поощрения.[15]

| годы | Валовой общественный продукт | Национальный доход |

|---|---|---|

| 1961—1965 | 6,5 | 6,5 |

| 1966—1970 | 7,4 | 7,7 |

| 1971—1975 | 6,4 | 5,7 |

| 1975—1979 | 4,4 | 4,4 |

| год | Валовая продукция | Численность персонала | Основные производственные фонды |

|---|---|---|---|

| 1965 | 148 | 123 | 186 |

| 1970 | 163 | 115 | 152 |

| 1975 | 137 | 108 | 151 |

| 1979 | 116 | 107 | 134 |

Развитие реформы

В 1970-е гг. СМ и Госплан СССР принимают решения, призванные скорректировать выявившиеся негативные стороны реформированной хозяйственной системы — тенденцию к росту цен, стремление использовать максимально затратные схемы хозяйственных отношений (в том числе жертвуя инновационным развитием), обеспечивающие наиболее высокую рентабельность.

Постановлением СМ СССР от 21 июня 1971 г. «О некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства» были восстановлены, начиная с пятилетнего плана 1971—1975 гг., директивные задания по росту производительности труда, в заданиях по реализации выделялся объём новой продукции.

В 1970-е гг. многоступенчатая система управления промышленностью была заменена на двух-, трёхзвенную (министерство — объединение — предприятие; министерство — хозрасчётный комбинат — шахтоуправление). Соответственно были перераспределены и децентрализованы функции управления и планирования.

• «О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью», постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 2 марта 1973 г.

В 1970 г. существовало 608 объединений (6,2 % занятого персонала, 6,7 % реализуемой продукции), в 1977 г. 3670 объединений (45 % персонала, 44,3 % реализованной продукции), в том числе: ЗИЛ, Москвич, Воскресенскцемент, Электросила, АвтоГаз, АвтоВаз, КамАЗ, Уралмаш, Позитрон, Большевичка.

Новообразованные объединения и комбинаты действовали на основах хозрасчёта, осуществляли основную инвестиционную деятельность, кооперировали хозяйственные связи предприятий. Министерствам отводилась роль проводника общей научно-технической политики. Резко сокращалось количество форм документации и показателей отчётности. Реорганизация сопровождалась значительным высвобождением управленческого персонала.

Агитационный плакат 9-й пятилетки, 1975 г. (укр.)

Следующей группой постановлений

• «О дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма и задачах партийных и государственных органов» постановление ЦК КПСС от 12 июля 1979 г.

• «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работ» постановление ЦК КПСС и постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 12 июля 1979 г.

вводился новый плановый показатель чистой (нормативной) продукции учитывавший вновь созданную стоимость — зарплата плюс усреднённая прибыль, его задачей было остановить тенденцию к росту цен и затрат. Вводились поощрительные надбавки к цене на новую и высококачественную продукцию и стабильные долговременные нормативы для фондов экономического стимулирования. Расширялась практика составления целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ развития регионов и производственно-территориальных комплексов, развитие получал принцип нормативов длительного действия.

В пореформенный период в экономике СССР происходит выраженный сдвиг в сторону интенсивных факторов экономического роста. Основным фактором роста было повышение производительности общественного труда и экономии живого труда, то есть уменьшалась роль основного экстенсивного фактора — увеличения числа занятых, что было характерным для 1930-х — 1950-х гг.

| 1961 — 1965 | 1966 — 1970 | 1971 — 1975 | 1976 — 1979 | |

|---|---|---|---|---|

| Прирост национального дохода | 37 | 45 | 32 | 19 |

| среднегодовой темп прироста | 6,5 | 7,7 | 5,7 | 4,4 |

| Производительность общественного труда | 31 | 39 | 25 | 14 |

| среднегодовой темп прироста | 5,6 | 6,8 | 4,6 | 3,3 |

| Занятые в материальном производстве (прирост) | 10,2 | 6,0 | 6,4 | 3,9 |

| среднегодовой темп прироста | 2,00 | 1,20 | 1,25 | 0,95 |

| Динамика фондоотдачи (отношение роста национального дохода к росту основных производственных фондов) | 0,86 | 0,98 | 0,87 | 0,89 |

| Динамика материалоёмкости (отношение общественного продукта к национальному доходу) за период | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,00 |

Во второй половине 1960-х — 70-е гг. реформа подверглась критике «слева» со стороны группы учёных, авторов т. н. СОФЭ — системы оптимального функционирования экономики. К ним относились директор Центрального экономико математического института Академии наук СССР (ЦЭМИ) ак. Н. П. Федоренко, А. Каценеленбойген, А. Н. Шаталин, И. Я. Бирман, поддержанные академиком Г. А. Арбатовым). Авторы СОФЭ в качестве альтернативы реформе предложили создать «конструктивную» экономико-математическую модель социалистической экономики. Будучи альтернативой «описательной» политической экономии, СОФЭ должна была полностью вытеснить товарное производство, заменив его системой экономико-кибернетических операций. Впервые, СОФЭ была представлена на научно-теоретической конференции Института экономики АН СССР в 1967 г. СОФЭ находила поддержку в ЦЭМИ, Ин-те США и Канады, аппарате ЦК КПСС, оппонентами выступали Совет Министров, Госплан, Ин-т экономики АН СССР (проф. Я. А. Кронрод, проф. Н. А. Цаголов, ак. Л. И. Абалкин).

Несостоятельность СОФЭ была признана расширенным совещанием Госплана СССР с участием ведущих учёных-экономистов в 1970 г.[17] Политизируя вопрос, «софэсты» ставили в вину Косыгину заигрывание с Западом, непростительные уступки ему, «предательство» социализма, «перетаскивание» на советскую почву чуждых народу идей, чем содействовали торможению и определённому затуханию реформаторских усилий.[18]

Итоги и оценки

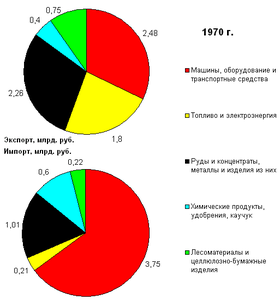

Структура внешней торговли СССР в 1970 г.

В современной историографии доминирует точка зрения о сворачивании реформы либо о её полной неудаче.

Если в 1967 году (в разгар косыгинских реформ) на закупку зерна было затрачено 50,2 тонны золота, то в 1972 году — 458,2 тонны (!) (эти данные историки А. Коротков и А. Степанов обнаружили в архивах Политбюро ЦК КПСС). Это были не реформы, а путь в никуда…

— Сергей Константинов [2]

Среди причин «захлёбывания» реформы обычно приводятся сопротивление консервативной части Политбюро ЦК (негативную позицию по отношению к реформе занимал Н. В. Подгорный), а также ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 г. [19] .

По воспоминаниям Н. К. Байбакова, особенно негативную роль играло внутриаппаратное соперничество между А. Н. Косыгиным и Н. А. Тихоновым.[20] Контрпродуктивными были разногласия между Совмином, Госпланом СССР с одной стороны, и Министерством обороны — с другой. Маршал (Д. Ф. Устинов) выступал за постоянный рост военных расходов, против увеличения которых выступали Косыгин и Байбаков. Неблагоприятным «антистимулом» для развития реформаторских усилий мог быть рост поступлений от экспорта энергоносителей, дающий возможность консервативному советскому руководству конца 1970-х гг. поддерживать экономический рост и удовлетворять внутренний потребительский спрос за счёт быстрого увеличения импорта.

А. Н. Косыгину приписываются слова, сказанные в беседе с главой правительства Чехословакии Любомиром Штроугалом в 1971 г.: «Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду».[21]

В некоторых исследованих последних лет в качестве ключевого фактора, тормозившего развитие реформы рассматривается деятельность сторонников СОФЭ.

Оценивая итоги реформы, в частности, феномен «замедления темпов роста» в 1970-е — 80-е гг. следует принимать во внимание ряд факторов, влиявших на темп и качество экономического развития:

- исчерпание экстенсивных факторов роста, прежде всего, из-за исчерпания резервов мобильной рабочей силы и снижения экономической отдачи от увеличения занятости (из-за технологического застоя и планового характера сферы услуг)

- необходимость прямого и косвенного дотирования неэффективных предприятий, отраслей и экономик отдельных территорий, вызванная усилением ведомственного и территориального лоббизма и стремлением союзного руководства избегать непопулярных решений

- социальные программы 1970-х гг. (сокращение рабочего времени, рост доходов населения)[22]

- затратные программы хозяйственного развития Сибири и Дальнего Востока

- крайне затратную программу развития вооружённых сил Брежнева-Гречко-Горшкова[23]

- кредиты СССР странам третьего мира в рамках борьбы за влияние в мире (Африка, Ближневосточный конфликт и пр.)

Объективно, в ходе реформы в СССР была сделана попытка перехода к интенсивному качеству экономического роста, само понятие экономической эффективности создало условия для дальнейшей децентрализации хозяйственной жизни и создания постиндустриальной экономики.

Примечания

- ↑ История социалистической экономики СССР. — Т.7. — М., 1979. — С. 93.

- ↑ Материалы XXII съезда КПСС — М., 1961. — С. 387.

- ↑ Либерман Е. Г. План, прибыль, премия. // Правда. — 1962. — 9 сентября. (статья была многократно перепечатана в региональных СМИ)

- ↑ 1963 г. на предприятиях «Большевичка» (Москва), «Маяк» (Горький); шахтах Западного угольного бассейна (УССР)

- ↑ http://www.computer-museum.ru/galglory/27.htm; http://www.icfcst.kiev.ua/museum/GL_HALL2/MAIN-1020_5_r.html

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.5. — М., 1968. — С. 640—645.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.5. — М., 1968. — С. 643.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.6. — М., 1968. — С. 376—388.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.6. — М., 1968. — С. 408—411.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.6. — М., 1968. — С. 462—466.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.6. — М., 1968. — С. 466—469.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.6. — М., 1968. — С. 469—472.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.7. — М., 1970. — С. 20 — 24.

- ↑ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — Т.7. — М., 1970. — С. 431—447. [1]

- ↑ Либерман Е. Г. Экономические методы повышения эффективности общественного производства. — М., 1970. — С. 22 — 27.

- ↑ История социалистической экономики СССР. — Т.7. — М., 1979. — С. 155.

- ↑ Глаголев В. С. Афера с СОФЭ: история одной экономической дискуссии (№ 6, 2005 г.) http://www.whoiswho.ru/russian/Curnom/62005/sofe.htm

- ↑ Павлов В. Поражение. Почему захлебнулась косыгинская реформа. // Родина. — 1995. — № 11. — С. 68 — 70.

- ↑ Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий было центральным пунктом реализовывавшейся с января 1965 г. программы директора Экономического института АН ЧСФСР Отто Шика, известного своим заявлением, что социалистическую экономику невозможно примирить со здравым смыслом. — «Умер Отто Шик — инициатор экономических реформ времен Пражской весны» [26-08-2004] Автор: Лорета Вашкова, Вилем Фалтынек http://www.radio.cz/ru/statja/57485

- ↑ http://www.situation.ru/app/j_art_553.htm

- ↑ Косыгинская реформа: кладезь идей и проблем http://kprf.perm.ru/page.php?id=416

- ↑ Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления за десятилетие 1965—1975 гг. возросли с 41,9 до 90,1 млрд руб. или в 2,15 раза; т.ч. пенсии — 2,31 раза, социальное страхование — 2,4 раза, пособия — 2,63 раза, стипендии — 2,44 раза. (Народное хозяйство СССР в 1975 г. Статистический ежегодник. — М., 1976. — С. 534.)

- ↑ Егоров Ю. Самый большой флот в мире http://www.transport.ru/2_period/more/98_1/10.htm

Литература

- Пихорович В. Д. Невостребованная альтернатива рыночной реформе 1965 года

- Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе : анализ и интервью с руководителями планирования СССР М., 2000. (Идеологи косыгинской реформы открыто признают, что их целью была реставрация капитализма.)

См. также

- Алексей Николаевич Косыгин

- Евсей Григорьевич Либерман

- История несостоявшейся реформы

Wikimedia Foundation.

2010.